今日はお姉さんから、弟さんの事で相談です。

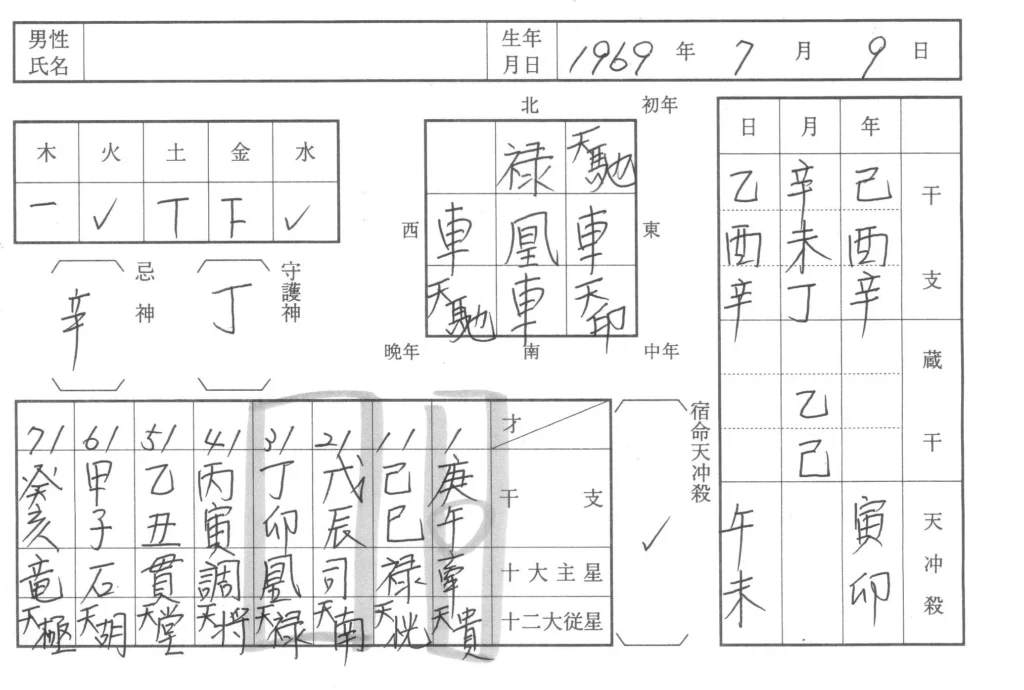

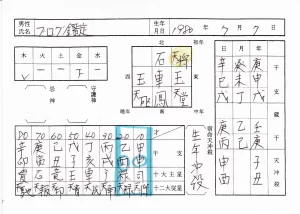

1969年7月9日生まれ39歳の男性です。

なんでも学生時代から事故と病気のオンパレードだそう。

例えば、社会人1年目で、胆のうポリープができて胆のうを全摘し、それから肺に穴があいているのが判明。

検査・手術を繰り返され、やっと落ち着いたと思ったら帰宅途中無免許の高校生の車に突っ込まれて、顔を整形するほどの大怪我をおったそうです。

仕事はデパートの外商をされているのですが、この不況で上からのノルマが厳しくうつ病になりで休職中です。

「僕には最低の人生しかないから・・。」

という弟が悲しいそうです。

お姉さんとしては気になるところですね。

さて、宿命から何かわかることがあればいいのですが・・・。

まず弟さん、太郎さんですが、宿命では病線はありません。

「最低の人生だから。」とおっしゃっているそうですが宿命は普通ですよ。

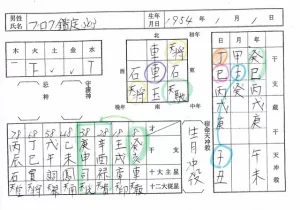

勿論、今まで何人かいらした上格(宿命に名前が付いているもの)ではありませんが・・・。

宿命の中に病線がないってことは、生まれつき体が弱いとか持病があるということではありません。

ただ金性が多いので、肺や呼吸器系は注意されてください。

太郎さんの天中殺は午・未天中殺です。

大運は1歳ごとに運の流れが変わる1歳運。

その大運の一旬目に、太郎さんの天中殺午がポッコリ入っているでしょう。

大運の一旬目に大運天中殺が入っている人は、自分ではなく、両親のほうに問題が出やすいのです。

ご両親の離婚・事業の失敗等、勿論親が大成功してリッチなお子様時代というのもありですよ。

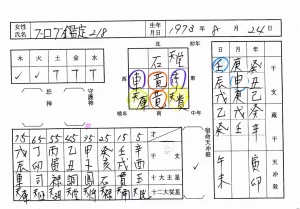

そして自分に出るのは、第3旬目と第4旬目に天中殺の現象が出ます。

太郎さんは、21歳から40歳までの間です。

この20年間に天中殺の現象が出ます。

大運天中殺と違って、運が大きく上がり下がりすることはありません。

これから気になるのは、大運と大運の変わり目の節木運に入ります。

必要以上に怖がることはありませんが、用心にまさる安心はありませんからね。

幸せも不幸せもあざなえる縄の如し。

運の良い時期も悪い時期も交代でやってくるものです。

いろいろあった大運天中殺現象も再来年で抜けますね。

また、運の流れが変わります。

「そんな気休めを・・」

なんて思われるかもしれませんが、何故、起こって欲しくない未来のことばかり考えるのでしょうか?

また病気が再発して事故にもあって失業して、それは絶対に起こって欲しくないことですよね。

自分の未来は病気ともなんとか仲良く付き合って養生をして、仕事にも復帰して、できたら自分の家族も持って、そういう未来のはずです。

まずは、悪いことばかり思い描く心癖をなおしていきましょうよ。

これはただの癖ですから。

治ります。

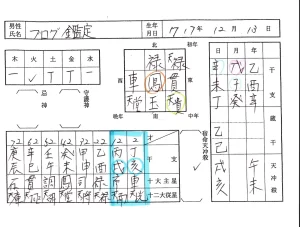

ただ、大運天中殺現象が抜けた直後の自分の年の天中殺の午・未年は、新しいことを始めないように心がけてくださいね。

さて、太郎さんはデパートの外商勤務だそうです。

エネルギーは弱いのですが弱いからバリバリ働けないのではなく、かえって頭が低くて接客業には向くんですよ。

ストレスがたまりそうな職種ではありますが、是非とも復帰して欲しいものです。

さて、太郎さんのこと心配ですね。

最近(今日付けもですが)読売新聞で「貧困」を取り上げていました。

深刻化する不況の中、日本にも「貧困」が存在するというものです。

NPO法人自立サポートセンター・もやいの代表 湯浅誠さんが、

「原因の一つに社会や家族が支えられなくなった。」

とおっしゃっていました。

「家族・友達・近所の人等誰でもいいから、支えてあげたらここまではならなかったというケースも多い。」

本人の自己責任ばかり追求せずに社会も悪いのかもって疑うことも大切かもしれません。

私が学生の頃とは、明らかに社会が個人を取り巻く環境が変わってきています。

いやはや世知辛い世の中になってきました。

太郎さんは午・未天中殺ですね。

家系の流れの最後という意味で家系を止めるのですかって聞かれましたが、それはお父様の運でしょう。

お父様の代で終わるから、そういう子どもが授かると考えるのです。

太郎さんの場合は流れの最後という意味でなら、上からの(親からの)恩恵を充分に受けられます。

家系の流れも最低でも6代はさかのぼって考えなくてはならないものです。

これも人智ではどうにもならないものがあるんでしょうね。

宿命では普通の宿命です。

家族の方の見守るお気持ちが太郎さんの支えになっていると思います。

太郎さんに天馳星があるでしょう。

これは彼岸の星といってエネルギーが弱い星なんですが、いざとなった時の瞬発力の凄まじいものがあります。

実はこの星が二つあると意味合いがちょっと変わってきます。

「地獄での成功者」と言われ(名前が悪くてすみません)長寿で悪運が強いとされているのです。

これから節木運に入っていきますが、しぶとく病気と戦って欲しいと願っています。

コメント